久我山青光学園視覚障害教育部門のオープン講座「視覚障害ワンポイント講座」に参加してきました!

私達触覚書道刻字協会では、視覚障害の子供たちのが字を学ぶのに触覚書道の手法が役に立つのではと思ってきましたが、これまでなかなか盲学校と繋がりを持つことが出来ませんでした。

この夏、たまたま久我山青光学園のホームページで視覚障害部教育部門のオープン講座があることを知り、協会のメンバー5名で参加させていただきました。

久我山青光学園は、京王井の頭線久我山駅南口からまっすぐ南下し、およそ徒歩10分で着きました。

1.座学

副校長先生のご挨拶に続き、まず「視覚障害について」の講義を受けました。

全盲・弱視といっても見え方は一様でないこと、校内では「あっち・こっち」といった指示語を使わないことなど、「工夫と挑戦を大切にする」教育姿勢などを知り、先生方が一人一人にきめ細かく向き合っておられることを強く感じました。

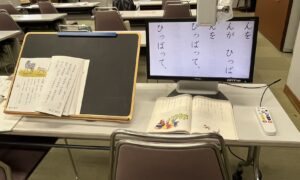

2.点字初級体験

日本語の点字の簡単なルールを教えていただき、実際に自分の名前、住所、私は〇〇が好きです、のような簡単な文章をうってみました。

とはいっても打つときと読むときは反転するし、細かいルールとかもあり至難の業でした。

すらすらと点字を読み書きできるには、やはりある程度の年齢までにしっかり訓練しないと大人になってからでは難しいですね。

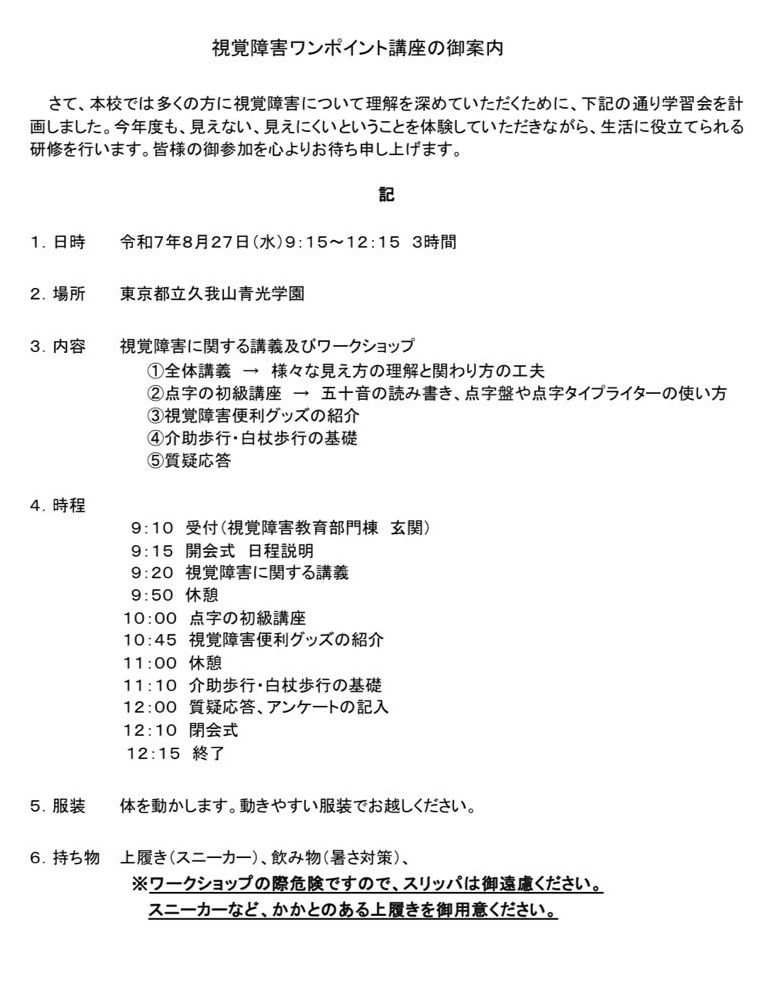

3.教材・学習グッズ

教室後方には多様な学習用具が展示されていました。特に、触った玉が元に戻らないソロバンは初めて見るもので、視覚障害の子どもたちの中には筆算の代わりにこれを使って計算を学ぶ子どもも多いそうです。一方で、生産終了となり修理を重ねて使っている道具も多いと伺いました。

4.歩行・白杖体験

さていよいよアイマスクををつけての歩行体験です。

まずは2階の体育室(多目的室)まで手すりを頼りに廊下を進み、階段をのぼり、廊下をわたって辿り着きます。

廊下を渡るとき、なにも触るものがない状態で前にすすむのがとても怖かったです。

手すりや点字ブロックの大切さがよくわかりました。

つぎに体育室のなかで、白杖を使っての歩行練習

介助者がいる場合は白杖は手に持って地面につけないそうです。(介助されている方が白杖を自分の前に出す場合もあります)

一人での歩行体験では、白杖が頼りの綱。

白杖の先から伝わってくる地面の質感の違いで状況を感じとります。

自分ではまっすぐ進んでいるつもりが曲がっていってしまい

安全だとわかっている体育室のなかでも結構神経がすり減りました。

人混みを歩く視覚障害者の大変さを身に染みて感じました。

この講座を通じ、視覚障害者の方々が日常生活を営む上での大きな困難と、それを支える工夫を実感しました。ぜひ多くの方に体験していただきたい講座だと思います。

終了後には、副校長先生に私たちの触覚書道の活動についてご紹介しました。

触覚書道を教材づくりや学習支援に活かすことで、生徒さんたちの可能性を広げる一助になればと願っています。

このような貴重な体験の場をいただき、心より感謝申し上げます。

今後、もし協力できることがありましたら、ぜひお声がけいただければ幸いです。